Daniel ARANJO

TOUT-TERRAIN

SAHARA

FRONTIÈRE

ALGÉRIE/NIGER

ÉTUDE

SPATIALE

Prix de la Critique 2003 de

l’Académie

française, est aussi poète et dramaturge (un

texte créé tous les ans par le

Théâtre du Nord-Ouest, Paris IXe :

Un Requiem en français ;

Agamemnon, Atlantica éd. ; Les

Choéphores ; Dies iræ

en

2008). Poèmes disponibles sur quelques sites Internet, en

particulier étrangers

(Babelmed/Trans-ports).

contact

contact

SAHARA,

été 1976

Mon

premier contact, pas banal, avec l'Algérie fut In

Guezzam, l'été 1976, alors que je remontais, avec

rudesse, du Centrafrique en

Land Rover à double débrayage, lèvres

gercées par l'air depuis l'Aïr, chech

targui pour tout bâillon, parce que sans pare-brise (et que

celui que nous avions

trouvé dans une casse à Agadès,

même fourbi au gasoil, restait trop sale, et

lacéré comme une tempête à

coup de cailloux ou de gros sable à essuie-glace).

Et c'est vraiment quelque chose de considérable que de

découvrir enfin le Nord

fertile, sa façade maritime, ses ruines romaines,

après être longuement, et

périlleusement venu du Sable absolu, avec sa piste non

tracée, ses

balises-bidons de sable avec un pieu fiché dedans (deux

jusqu'à l'horizon, une

parfois seulement) et son trafic réduit à un seul

véhicule-jour - sautant

sans trop dévier de cercle brun en cercle brun

(là

où le sable est ferme et caillouteux) à travers

l'étendue jaune ou blanche où

l'on s'enlise vite et peine à progresser.

*

Entre Rien et Tout. Sur le toit sableux du

monde. Et nous dûmes

revenir sur nos traces au poste nigérien, parce que perdus ;

et que nous avions

mal compris le chemin indiqué par les douaniers d'Assamaka.

Nous avions pris

trop vite à droite. Et comme nous ne voyions toujours pas la

moindre balise,

avions fini par rebrousser chemin et retrouver avec quelque joie le

seul arbre

(grand épineux), toujours entre rien et tout, que nous ayons

aperçu à l'aller à

travers la poudre-gravier entre Nord-Niger (le sable, ce fluide verglas

sous

les coups de volant, est aussi terrifiant que la neige), et

Sud-Sud-Algérien

(où ? pour l'heure, la route, c'est la volonté

tenace et butée de notre vieille

Land qui mâche, mâche le sable, après

avoir mâché la tôle

trépidante et ondulée

du Sahel sous la mitraille des essieux). Sainte ferraille ! Tienne la

mécanique. Elle tient, tient encore ; le moteur tourne,

tourne à peine ; comme

nous. Parlons peu. Conduisons à tour de rôle.

Assamaka, c'est cette image : un

muret de pierraille autour d'un pré de sable, où

doivent paître les quelques

chèvres de la garnison. Nous y revenons. Être

partis à jamais d'ici ; et y

revenir. Les douaniers avaient vu notre erreur. Et auraient fait des

recherches, si nous n'étions pas revenus. Combien de

kilomètres entre Assamaka

et In Guezzam ? Un demi-jerrican d'essence ? La quantité

d'essence, voilà

encore le meilleur étalon, en tout ce vide et tout cela.

Silence. Absence.

Moteur. Brouillard plâtreux. N'y même pas penser.

Vent de neige à souffle

d'avalanche au ras du sol sans sol. Un burnous, là-dedans,

semblerait lutter

contre l'hiver. Or combien fera-t-il, par ici, à deux heures

de l'après-midi ?

Ne pas parler de solitude, ni du danger. C'est au repos qu'on y pense

surtout.

On s'arrête, mais le paysage (ou ce qu'il en reste) ne

s'arrête pas, et fuit

rejoindre l'horizon quelque temps. Fatigue, faille : qu'est-on venu

faire ici ?

Ici, pour l'heure, c'est quelques

arpents de sable presque blanc. Pourquoi ceux-ci plutôt que

d'autres,

pauvrement et éternellement semblables et

différents ? C'était donc ça, le

Sahara ? Une épreuve de conduite…

l'épreuve pâle et tuante du présent au

regard

de l'attente infinie. Sortir d'ici !

*

Avant Tamanrasset.

Il va pleuvoir. Il

repleut après trois ans. Odeur fertile d'ozone, que j'ai du

mal à identifier,

parce que je la sens pour la première fois de ma vie, monter

du sable immense

et roux. Didier, l'autre conducteur, me dit que cette odeur dense et

tiède que

je cherche à cerner depuis l'horizon est assez

fréquente en Espagne sur

d'arrière-plages surchauffées, quand il y pleut

l'été. Un moteur de camion

tourne autour de nous depuis les horizons ; depuis un horizon, puis

depuis

l'autre. Non ce n'est pas l'écho de notre propre capot. Un

mirage sonore (oui,

c'est exactement cela), coincé sous la touffeur terreuse et

froide des nuages.

On s'enlise dans un fossé meuble d'eau, que l'on avait

sous-estimé et à peine

gardé, au fond de la rétine. Orage ocre et ras.

Le bruit de camion, toujours,

autour de nous, de loin, de près, de très

près, de loin à nouveau. On ne le

verra jamais.

*

Plus loin ; bien

plus loin. Échine

; et

sable du chemin de sable. Puis quelques pierres, ici et là,

qui se mettent à

border la piste. Quelques maisons de chaux ; et peut-être une

petite mosquée,

badigeonnée de poussière. Sacré

anonyme et objectif de l'espace ; tracé

initiatique et nu, mais entre quoi et quoi ? Continuer ; se sortir

d'ici, où

l'on est pourtant venu ; chercher quoi ?

*

Avant

Ghardaïa, peut-être. Oasis au

naturel, sans palme ni

palmeraie, par des

canicules de roc, où je n'aurai pas du moins à

rêver. Pas plus qu'on ne rêve,

sur tout le kilométrage aride d'Arlit, devant une mine

à ciel ouvert et à hauts

pneus et hautes bennes Caterpilar évasées

d'uranium - sous cette pièce de

monnaie usée, là-haut, à force de

poussière (soleil).

Brûlure

de la

course. Le Désert, Dieu sans les hommes? Je n'en aurai

jamais senti la moindre

fraîcheur.

Retour épisode 23

©

2007  | Feuilleton

|

| Feuilleton

|  |

|  |

|  |

|

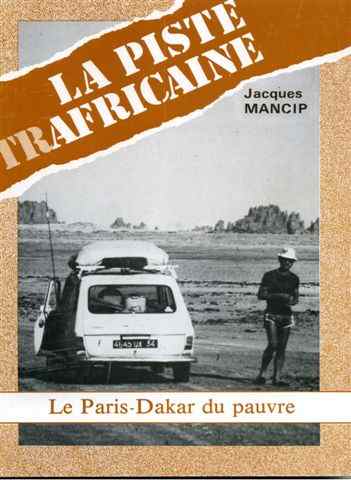

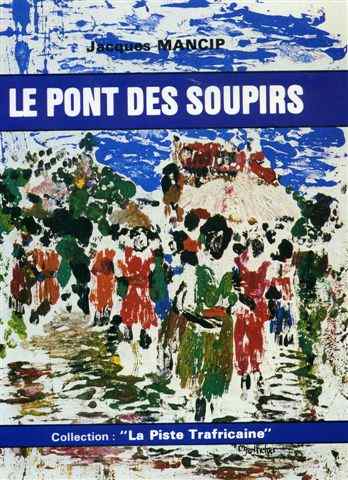

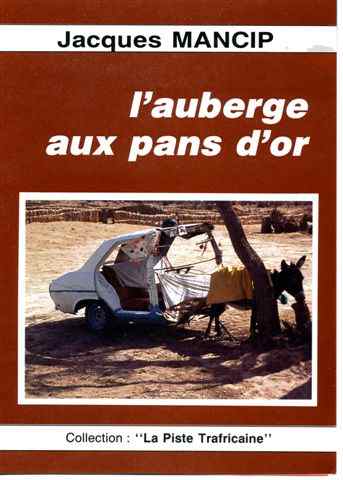

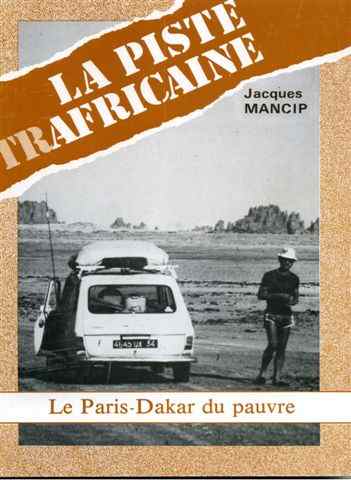

Pour commander un, deux ou trois

livres :

| Feuilleton

|

| Feuilleton

|  |

|  |

|  |

|